观点分享|纪盈玉律师:浅析婚约财产纠纷

浅析婚约财产纠纷

上海金茂凯德(青岛)律师事务所 纪盈玉

自古以来,婚约财产作为婚姻缔结的重要组成部分,承载着家族间的联结与期待。从简单的聘礼到如今的房产、车辆等高价值物品,其形式和内容随着时代变迁而不断演变。进入现代社会,随着个人权利意识的觉醒和法律体系的完善,婚约财产的性质与处理方式也面临着新的挑战。一方面,人们更加注重婚姻中的情感基础与个人自由,对传统意义上的“彩礼”持有更加审慎的态度;另一方面,高额彩礼导致的经济负担、因婚约解除引发的财产纠纷频发,促使社会各界呼吁更加合理、公正的处理方式。

2021年以来,中央“一号文件”连续四年对治理高额彩礼、移风易俗提出工作要求。从法律层面来说,最高人民法院于2023年11月发布《人民法院涉彩礼纠纷典型案例》,2024年2月1日施行《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》,无不彰显出国家对于遏制高额彩礼的决心以及因婚约财产引发相关纠纷的处理机制。笔者结合自身办理过的婚约财产纠纷案件分析婚约财产纠纷的处理,以期对读者有所启示,引导读者树立正确的婚姻观和价值观,让婚约财产回归其应有的本质——爱的见证而非物质的枷锁。

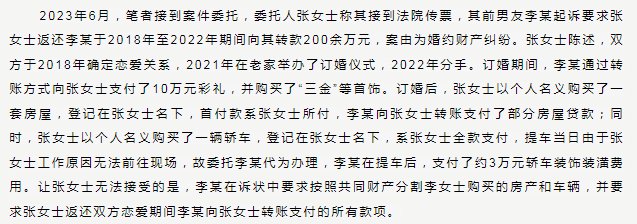

典型案例

根据以上案件情况,笔者认为有必要厘清以下几个问题:

一 婚约财产纠纷与同居析产纠纷的区别

本案中,李某主张按照共同财产来分割张女士购买的房产与车辆,是否合理?笔者认为这个问题涉及到两个概念,即婚约财产纠纷与同居析产纠纷。从二者概念来看,婚约财产纠纷,通常是指男女双方为了结婚在订立婚约或准备结婚的过程中,按我国的民间习俗,男方给付女方一定的彩礼、金饰(如“三金”:金戒指、金耳环、金项链)、房产后,双方在相处过程中,没有同居,没有举行婚礼后同居,在结婚登记前又解除了婚约,并因解除婚约,男方向女方索还彩礼而引起的财产纠纷;而同居析产纠纷是指男女双方符合婚姻的实质要件,没有经过结婚登记程序即开始在一起同居生活,在双方自愿解除同居关系后,为分割同居关系存续期间的共同财产产生的纠纷。

最高人民法院2023年12月11日发布的《人民法院涉彩礼纠纷典型案例》案例三表明,是否认定为双方共同财产不以双方是否已经举行订婚仪式为要件,而是看双方是否形成了同居关系,这也是认定婚约财产纠纷与同居析产纠纷的关键。即便是在筹备婚礼过程中,如果双方对于后续如何工作、居住、生活未形成一致的规划,未形成完整的家庭共同体和稳定的生活状态,也不宜认定为已经共同生活。

从本案看,张女士与李某在恋爱期间,虽然举办了订婚仪式,但是平时工作、生活在不同的城市,并未产生同居关系,因而并未也不可能因同居财产关系产生共同财产或者财产混同的情形,继而引发同居析产纠纷。因此本案是婚约财产纠纷,而非同居析产纠纷。张女士在订婚后购买的房产及车辆,均系张女士个人出资、并以个人名义签订商品房买卖合同及购车合同,且该房产及轿车均登记于张女士个人名下,故笔者认为属于张女士个人财产,与李某无关。

二 婚约财产与自愿赠与财产的区别

本案中,李某声称,张女士购房后,李某按月向张女士转账支付了房屋部分贷款;张女士购车后,李某又花费3万元进行车内装饰装潢,故而该转账部分与3万元车内装潢费用均系婚约财产,张女士应当返还。而张女士却表示,自己从未向李某索要房屋贷款,李某每月向自己转账支付的是“零花钱”,并非房屋贷款,车辆装潢也是李某自作主张进行,并未与张女士商量,故上述款项系李某对张女士的自愿赠与,并非婚约财产,自己不应当返还。

笔者认为,婚约财产与自愿赠与财产在法律性质、返还条件以及财产范围等方面存在显著差异。婚约财产通常涉及彩礼等财物的给付,其性质被视为附条件的赠与,即当婚姻未能缔结时,该赠与的条件未成就,赠与人可要求返还。这种财产的返还条件较为明确,主要依据婚约是否得以履行。而自愿赠与财产则是指一方出于自愿且无特殊约定的情况下将财产无偿给予另一方,一旦赠与行为完成且所有权转移,赠与人一般不得撤销,除非存在法定撤销事由,如欺诈、胁迫等。在财产范围上,婚约财产通常限于订立婚约后所产生的财产给付,如彩礼、三金等,这些财物的给付往往基于结婚这一特定目的。相比之下,自愿赠与的财产范围更为广泛,可以是任何合法财产,包括但不限于金钱、物品、房产等,且赠与行为的发生并不以结婚等特定目的为前提。结合本案来看,张女士在订婚后购置的房产,车辆,实质上是为了结婚而准备,而在此期间李某每月向其转账支付的金额以及转账时间与张女士偿还涉案房产的贷款金额和时间相近,李某为张女士装潢轿车的3万元也是基于双方订婚而产生,因此,上述款项应当视为婚约财产范畴,张女士应当返还。

三 恋爱期间多笔转账累计金额能否视为婚约财产?

本案中,除了主张房屋贷款与轿车装修款,李某诉称在与张女士交往期间“以缔结婚姻为目的”,张女士收取其转账80余万元,该款项为婚约财产,张女士应当返还。笔者认为,婚约财产的给付一般是基于当地风俗习惯,直接目的是为了缔结婚姻关系,有其相对特定的外延范围。判断恋爱双方之间的转账是否属于婚约财产,不能仅以转账累计金额的多少来判断,而是要考虑双方是否有缔结婚约的意愿,以及转账是否发生在谈婚论嫁期间。如果转账时附言“借款”,可要求对方返还;特殊节日转账、金额为“1314”等有特殊意义的数额、情侣间的日常消费、琐碎转账等可视为一般赠与,除非有证据证明是借款,分手后也不能要求返还。

张女士在与李某双方在恋爱交往期间,因长期处于异地恋爱的情形,故除了通过电话微信等方式,转账行为本身也是维系及增进感情的重要方式。根据案件事实查明,在双方恋爱交往期间,并非李某单方面向张女士以转款方式表达爱意,张女士也多次向李某进行转款,在双方订婚期间,李某向张女士主要转款为支付10万元彩礼,其余多笔转账均为日常消费支出,或“520”、“1314”等具有特殊纪念意义的金额。依据《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条,一方在节日、生日等有特殊纪念意义时点给付的价值不大的礼物、礼金,以及一方为表达或者增进感情的日常消费性支出等,不认定为彩礼。故而笔者认为,李某声称其向张女士的转账均是出于“缔结婚姻”的目的,是一种基于自身感情方面的认定,而不是法律方面对婚约财产的认定。就李某主张的80万元转款项目来看,张女士应当返还的财产仅仅为李某在订婚期间向张女士支付的10万元彩礼。

四 法律规定的需要返还婚约财产的情形包含哪些?

在中国传统文化中,婚姻不仅仅是两个人的结合,更是两个家庭的联结。彩礼作为这一文化传统的一部分,承载着深厚的社会和家庭意义。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》第五条,有以下几种应当返还彩礼的情形:一是双方未办理结婚登记手续;二是双方办理结婚登记手续但确未共同生活;三是婚前给付并导致给付人生活困难。

随着社会的发展和法律的完善,彩礼的形式和种类逐渐多样,而关于返还彩礼的认定也愈加复杂。《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条对于已办理结婚登记且共同生活,但是共同生活时间较短且彩礼数额过高的行为,要求法院根据彩礼实际使用及嫁妆情况,综合考虑彩礼数额、共同生活及孕育情况、双方过错等事实,结合当地习俗,确定是否返还以及返还的具体比例;并且认定彩礼数额是否过高,应当综合考虑彩礼给付方所在地居民人均可支配收入、给付方家庭经济情况以及当地习俗等因素。

法律及相关司法解释对婚约财产问题的不断深化和细化规定,不仅是对传统习俗的现代审视,也是对个人权利和社会公平的坚定维护。正是因为婚约财产的多样化,导致婚约财产不仅关系到婚姻双方的经济负担,还可能影响到婚姻的稳定性和家庭和谐。因此在实际法律实践中,法院会根据具体情况综合判断彩礼的返还问题。

结 语

《中华人民共和国民法典》及其相关司法解释对彩礼问题的规定,旨在平衡传统习俗与现代法律的关系,保护婚姻当事人的合法权益。通过明确禁止借婚姻索取财物,以及规定返还彩礼的具体条件,法律为解决彩礼纠纷提供了明确的指导原则。这不仅有助于减少因彩礼引发的社会问题,也促进了婚姻自由和家庭和谐的实现。在未来的婚姻实践中,社会各界应共同努力,推动彩礼文化的合理化,使其更好地服务于婚姻的幸福和社会的和谐。